Numéro 107 / Mars-Avril 2024

Lieux de résistance

Édito

S’il suffisaitde fermer la fenêtre…

Invitée à décrire ce qu’elle considère comme le contexte de création idéal pour son prochain album, une amie musicienne a évoqué un petit chalet rustique en pleine montagne, chauffé au bois et parcouru par les courants d’air. Elle s’y imaginait vêtue d’un gros pull en laine, composant ses morceaux au rythme du crépitement des flammes. Seule, l’esprit parfaitement libre. Libre de créer exactement comme elle l’entend, loin des diktats liés aux attentes du public façonnées par une société de la culture précuite et prémâchée. Loin des contraintes financières. Loin des exigences (réelles ou perçues) découlant de ce qu’elle appelle le « grand théâtre des subventions ». Isolée en pleine montagne et exposée aux éléments, certes, mais protégée par les vieilles pierres. Et en sachant que si la tempête gronde trop fort dehors, il suffit de fermer la fenêtre.

Alors que la pandémie de Covid-19 a fragilisé une culture romande déjà mise à rude épreuve, du moins dans certains secteurs, est-il encore possible pour les artistes de produire autre chose que des créations passe-partout censées plaire au plus grand nombre, mécènes privés ou publics en tête ? Existe-t-il (encore) des lieux facilitant la création non-formatée, sortes d’îlots de résistance ? C’est ce qu’explore l’édition 107 de la revue CultureEnJeu que vous vous apprêtez à parcourir. Ces lieux, nous en avons (heureusement) déniché. Mais leur survie n’est de loin pas toujours garantie. Tout comme n’est pas garantie l’activité de nombreux·euses artistes fouetté·e·s par la crise sanitaire. Nous y reviendrons justement dans les éditions 108 et 109 du magazine, qui seront consacrées aux grand·e·s gagnant·e·s et perdant·e·s de la pandémie. N’hésitez pas à nous contacter (redaction@cultureenjeu.ch) afin de partager vos expériences sur ce thème !

Parmi les œuvres présentées dans les pages de L’Agenda, d’aucunes ont probablement été formatées, reformatées, un peu, beaucoup. Peut-être pas du tout ? Certaines sont nées après une longue gestation, d’autres sur un coup de tête. En hommage ou en contestation à des formes d’expression existantes, façonnées elles aussi par des artistes eux·elles-mêmes façonné·e·s par leur environnement. Ce numéro réserve une part belle à la danse : quand on n’est plus sûr·e d’à quoi rime tout ça, même l’art, alors on danse. D’abord, on oublie tout. Peu à peu on laisse venir les émotions et quand elles éclosent, on les partage avec ses voisin·e·s ou avec le monde entier. Puis on laisse venir les pensées et quand elles éclosent, on les partage elles aussi, pour recommencer à se poser des questions, dont ce que doit être l’art : un oubli, une réflexion, une contestation, un progrès, une émotion, un partage ?

Bonne lecture tête-bêche !

Katia Meylan, rédactrice en chef de L’Agenda

Patricia Michaud, rédactrice en chef de CultureEnJeu

Les ovaires font de la résistance

Zoom : Steve Weisshaupt, rédacteur

Le yodel est souvent associé à des clichés d’hommes virils et de femmes douces et maternelles. Dans le canton de Nidwald, un groupe de femmes en a décidé autrement.

Dans l’imaginaire collectif suisse, le yodel vit comme une incarnation des valeurs patriotiques et patriarchales. Malgré la présence très forte de la culture du yodel en Suisse centrale, les médias continuent à véhiculer une image de « braves femmes, un peu ennuyeuses, en costumes traditionnels ». Ce n’est tout simplement pas vrai, affirme Elena Kaiser, et Echo vom Eierstock compte bien prouver le contraire. Créée en 2022 à Stans (NW), cette association – dont on peut traduire le nom par l’Écho des ovaires – est un chœur de yodel féministe. Il réinterprète les chants traditionnels, les libérant de leur carcan conservateur pour les ramener à une réalité plus personnelle et actuelle. La seule condition d’adhésion : être une femme.

Les yodleuses ne chantent pas pour se démarquer des autres chœurs, elles chantent pour le plaisir « tout simplement » et ont convaincu le public, note la fondatrice Elena Kaiser. « La scène du yodel en général devrait nous remercier car beaucoup de gens viennent nous écouter en concert et se rendent compte que le yodel est beau.

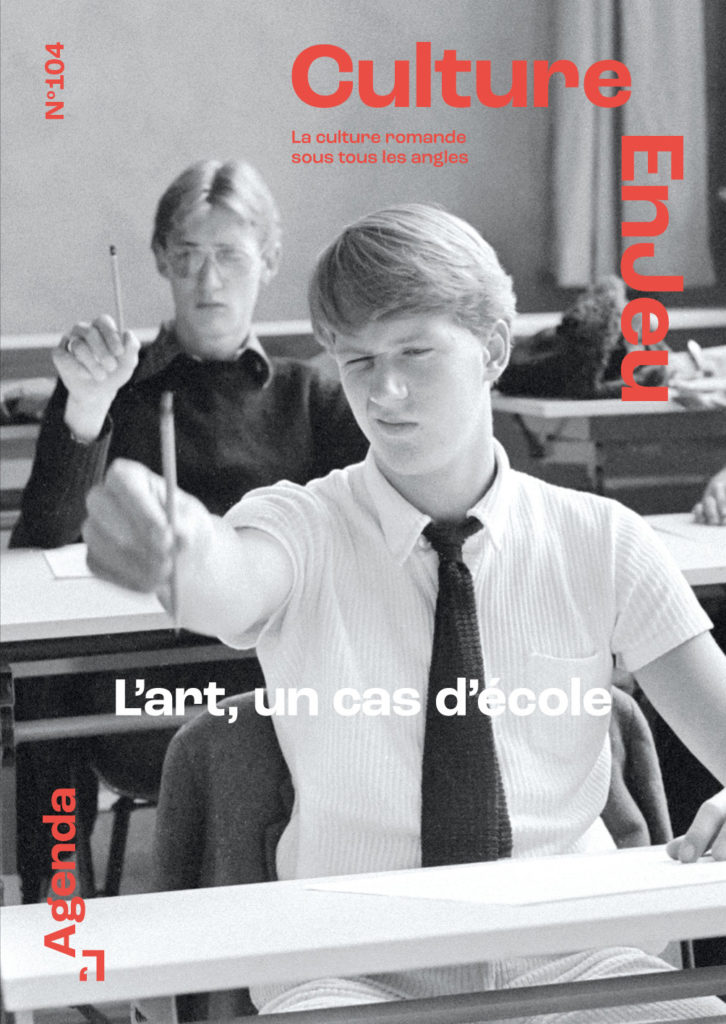

L’art sur les bancs d’école

Lever de rideau : Elvire Akhundov, rédactrice

Entre un cours de maths et de français, pourquoi ne pas prendre une bouffée d’art avec une période de musique ou de danse ? C’est le concept de MUS-E, qui vise à faire entrer la culture à l’école. Après trois décennies d’existence outre-Sarine, le programme arrive en Suisse romande.

Imaginez un monde où l’art est accessible au plus grand nombre, grâce à l’éducation. Depuis 1993, MUS-E ®applique ce principe dans les écoles suisses pendant les heures de cours. L’idée est de soutenir toutes les possibilités d’expressions artistiques des enfants, de « donner un espace à cette expression », explique Werner Schmitt, le vice-président de l’antenne suisse de l’association.

En pratique, un·e artiste visite hebdomadairement une classe pour partager son expertise. Tous les six mois, la discipline artistique enseignée change, faisant découvrir aux élèves l’art dans toute sa diversité. « Nous le savons d’expérience, l’activité artistique apporte un vrai bénéfice social », explique Werner Schmitt. « Ce ne sont pas des heures perdues ; au contraire, la sensibilisation aux arts amène les enfants à mieux se concentrer à l’école, à gagner en tolérance et en respect les un·e·s envers les autres. ».

Autres articles du numéro 107 accessibles aux abonné·e·s

Les espaces à contre-courant résistent

La disparition des squats au début des années 2000 n’a pas signé la fin d’une culture non institutionnelle, qui a su se maintenir ou se réinventer en Suisse romande. Tour d’horizon.

Enquête : Natacha Rossel, journaliste culturelle

Abonnement ici

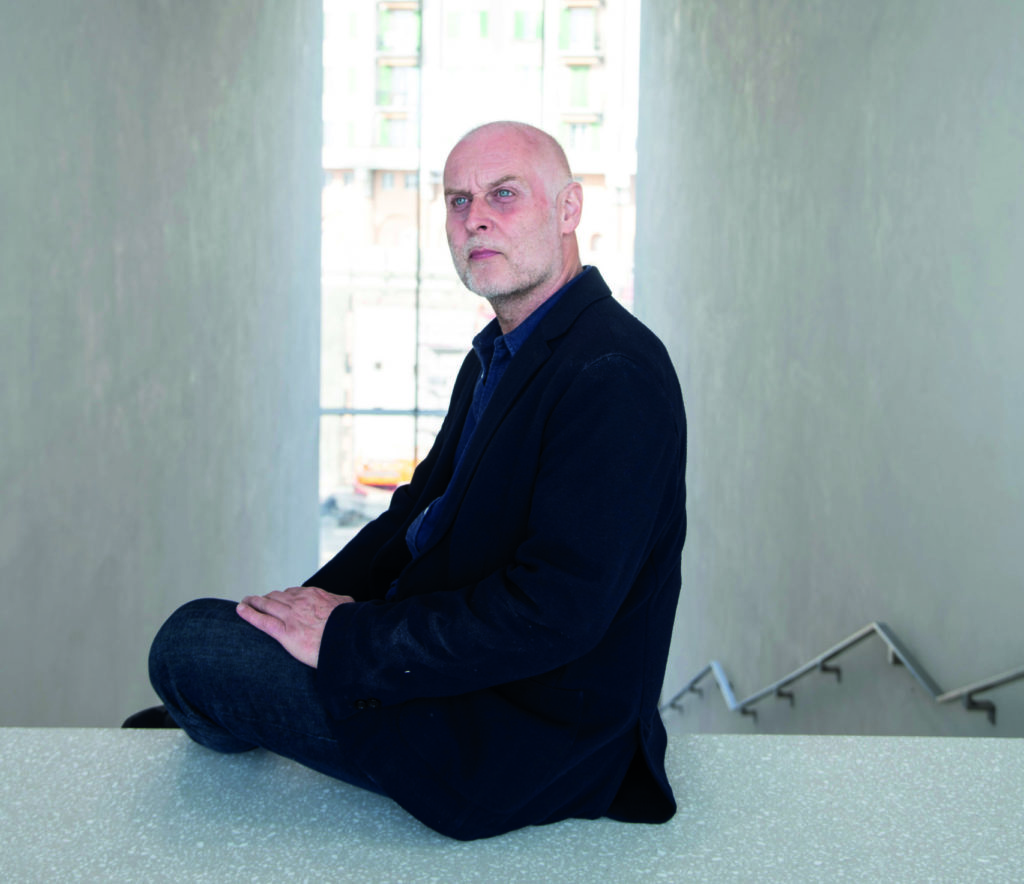

Quand la résistance entre au musée

« Résister, encore » : tel était le nom de la dernière exposition pilotée par Bernard Fibicher pour le MCBA à Lausanne. Désormais à la retraite, il revient sur les rapports – parfois ambigus – entre artistes et institutions culturelles.

Interview : Sophie Roulin, journaliste

Abonnement ici

Voici revenu le temps de résister

Tribune libre : Joël Aguet, historien du théâtre

Abonnement ici

La résidence, un coup de pouce à la résistance ?

Par diverses formes de soutien, la société témoigne sa foi en l’art et en sa capacité à contribuer à un monde viable. Pour créer, pour résister, pour être légitime, l’artiste n’est pas tenu·e de vivre en marginal·e. C’est le postulat des résidences artistiques, qui visent à offrir le mouvement, l’échange et la visibilité.

Eclairage : Katia Meylan, journaliste culture

Abonnement ici

Résister au patriarcat

Niché près de la gare de Lausanne, l’Espace Artistes Femmes met en lumière les créations de personnes se définissant comme femmes dans leur production artistique. Ni galerie ni musée, ce lieu casse les codes et fait tomber les barrières de genre.

Portrait : Marie Butty, rédactrice

Abonnement ici

175 ans de politique culturelle nationale

En automne dernier, le Conseil fédéral a dévoilé son Message culture 2025-2028. En attendant la synthèse de la procédure de consultation, petit retour sur la construction de la politique culturelle helvétique, dont les débuts remontent à 1848.

Focus : Patricia Michaud, journaliste

Abonnement ici

Le Valais se fait un film

Moins de deux ans après le lancement de la Valais Film Commission, et alors que le tournage de la série Netflix Winter Palace bat son plein, les responsables de la structure ont le sourire. Plus de soixante projets ont déjà été soutenus… et ont poli l’image du canton.

Décryptage : Allan Kevin Bruni, rédacteur

Abonnement ici

Rémunérations encore, rémunérations toujours

Soucieuse d’améliorer le financement des projets en arts visuels, notamment les budgets affectés aux rémunérations des artistes, la faîtière Visarte.Genève a diffusé en septembre dernier une nouvelle plateforme digitale orientée pratique. Présentation et enjeux.

Carte blanche : Comité Visarte, Genève

Abonnement ici

LA CULTURE EN JEU

L’APRÈS-PANDÉMIE

L’APRÈS-MARCHAND

Katia Meylan et Frédéric Gonseth, membres du comité de l’association CultureEnJeu

Faillites en 2023: selon l’agence de presse Keystone-ATS, les branches les plus touchées sont l’art et le divertissement. La pandémie s’éloigne, ses effets sur le domaine de la culture percolent. Mais silence radio. Pour les secteurs qui s’en sont sortis – il y en a, dieu merci – il ne faut pas se retourner sur les conséquences des décisions étatiques qui ont paralysé certains secteurs de la culture et s’en remettent mal, on risquerait d’être changé en statue de pierre. Notre revue s’apprête à briser ce tabou en dressant dans les deux prochains numéros le tableau des gagnants et des perdants de la pandémie. Une première analyse pour envisager ensuite pour la seconde catégorie des moyens de remonter la pente.

Notre revue s’efforce d’illustrer à quel point la bataille pour la biodiversité des médias et pour celle de la culture sont étroitement liées. Et qu’elle est décisive non seulement pour les gens qui « font » la culture, mais aussi pour toutes celles et ceux pour qui l’avenir de notre démocratie et la protection de ses minorités compte. CultureEnJeu est l’un des rares organes à lancer ce signal d’alarme. Le magazine a d’ailleurs failli disparaître en 2022. Son avenir étant encore incertain, faites-le connaître, abonnez-vous ! A moins bien sûr que vous ne pensiez que la culture va passer ces obstacles sans encombre…

A propos de l’association CultureEnJeu

L’éditeur de la revue CultureEnJeu est une association éponyme. Sa vocation : encourager la coalition de créateur·rice·s culturel·le·s – individualistes par définition – à devenir un collectif agissant à l’échelle romande. Pas facile de regrouper ces domaines si différents que sont les arts de la scène, les arts visuels, audiovisuels, descendant des vallées ou montant dans des villes, pour défendre l’entité culturelle romande, qui a de la peine à se revendiquer comme telle, mais qui, comme toute petite minorité, doit régulièrement réaffirmer qu’elle a droit à l’existence face aux Goliath culturels français, européens, américains, ou même face à une majorité qui, dans cette confédération, cultive une toute autre culture dans une toute autre langue. Depuis plus de vingt ans, l’association Culture EnJeu fait office de citerne à pensées (think tank). Il lui arrive parfois de sortir de son hibernation pour lancer des actions tonitruantes (comme l’initiative populaire qui a inscrit les loteries de service public dans la Constitution fédérale).

Acteur·rice·s culturel·le·s ou fans de la culture, arrivant·e·s ou ancien·ne·s, joignez-vous à nous : info@cultureenjeu.ch

La playlist

Du côté de L’Agenda

Soutenez l’unique magazine indépendant qui couvre les coulisses de la vie culturelle romande

Anciens Numéros disponibles en version pdf ici

Ces communes nous soutiennent

Un grand merci aux communes lémaniques qui apportent leur soutien à CultureEnJeu & L’Agenda pour l’année 2024