Numéro 108 / Mai-Juin 2024

Après l’orage

Édito

Deux ans plus tard

Près d’un tiers des recettes en moins. Disparues, parties en fumée. Grignotées par un virus qu’on associe désormais autant à un nombre (19) qu’à un nom (Covid). Selon des données concernant l’Union européenne (mais qui s’appliquent probablement aussi à la Suisse), les chiffres d’affaires de l’économie culturelle ont dégringolé de plus de 30 % durant la pandémie. Dans certains sous-secteurs, la chute est beaucoup plus vertigineuse. Au-delà des chiffres (et des sous), la crise sanitaire a mis le doigt sur les forces et les faiblesses des milieux culturels, ainsi que des structures de sou- tien à leur disposition. Elle a mis en lumière le niveau d’attachement – mais aussi les infidélités – des consommateur·rice·s de culture. Elle a révélé des tendances – positives et négatives – sur lesquelles il n’est plus possible de fermer les yeux.

Deux ans après la levée des mesures de restriction sanitaires en Suisse, CultureEnJeu fait le point sur les conséquences du Covid-19 pour les artistes et institutions du pays. La revue que vous tenez entre les mains est la première de deux éditions spéciales, respectivement consacrées à un état des lieux post-crise et à une réflexion sur ce qui a et n’a pas fonctionné dans le secteur culturel. Dans un troisième temps, il s’agira bien sûr de se demander comment la culture romande peut au mieux tirer les enseignements d’une pandémie qui a pris pour de nombreuses personnes la forme d’une claque d’une violence inouïe.

Quelle que soit la forme que prendra ce brainstorming, nous espérons que les principaux·ales intéressé·e·s se joindront à nous pour faire bénéficier toute la communauté culturelle de leur expérience et de leurs idées. Car jamais l’intelligence collective et créative n’a été aussi nécessaire qu’aujourd’hui.

Du côté de L’Agenda, écho de ce qui se trame sur scène, Show must go on ! Tout comme les saisons de spectacle ont repris une vitesse de croisière, les projets théâtraux, musicaux, plastiques, chorégraphiques, circassiens et cinématographiques continuent d’être bâtis par les artistes, stables ou chancelants, depuis quatre ans désormais. Si vous, spectateurs et spectatrices, avez votre part de responsabilité dans le cycle de la culture – celle de ne pas délais- ser les formes d’art sociales et vi- vantes afin que celles-ci subsistent – L’Agenda endosse fièrement celle qui est la sienne, soit diffuser et in- former, pour vous encourager à découvrir une matière artistique inspirante.

Bonne lecture tête-bêche !

Patricia Michaud, rédactrice en chef de CultureEnJeu

Katia Meylan, rédactrice en chef de l’Agenda

Dégringolade des chiffres d’affaires, licenciements, augmentation de l’insécurité, repli des publics : la culture fait partie des secteurs les plus violemment impactés par la pandémie de Covid-19. Deux ans après la levée des mesures de restriction en Suisse, CultureEnJeu dresse un état des lieux – aussi nuancé que possible – des conséquences de la crise sur les artistes et les institutions.

Patricia Michaud, journaliste

Cet article a été réalisé avec le soutien de JournaFONDS ![]()

Lire l’article complet ici

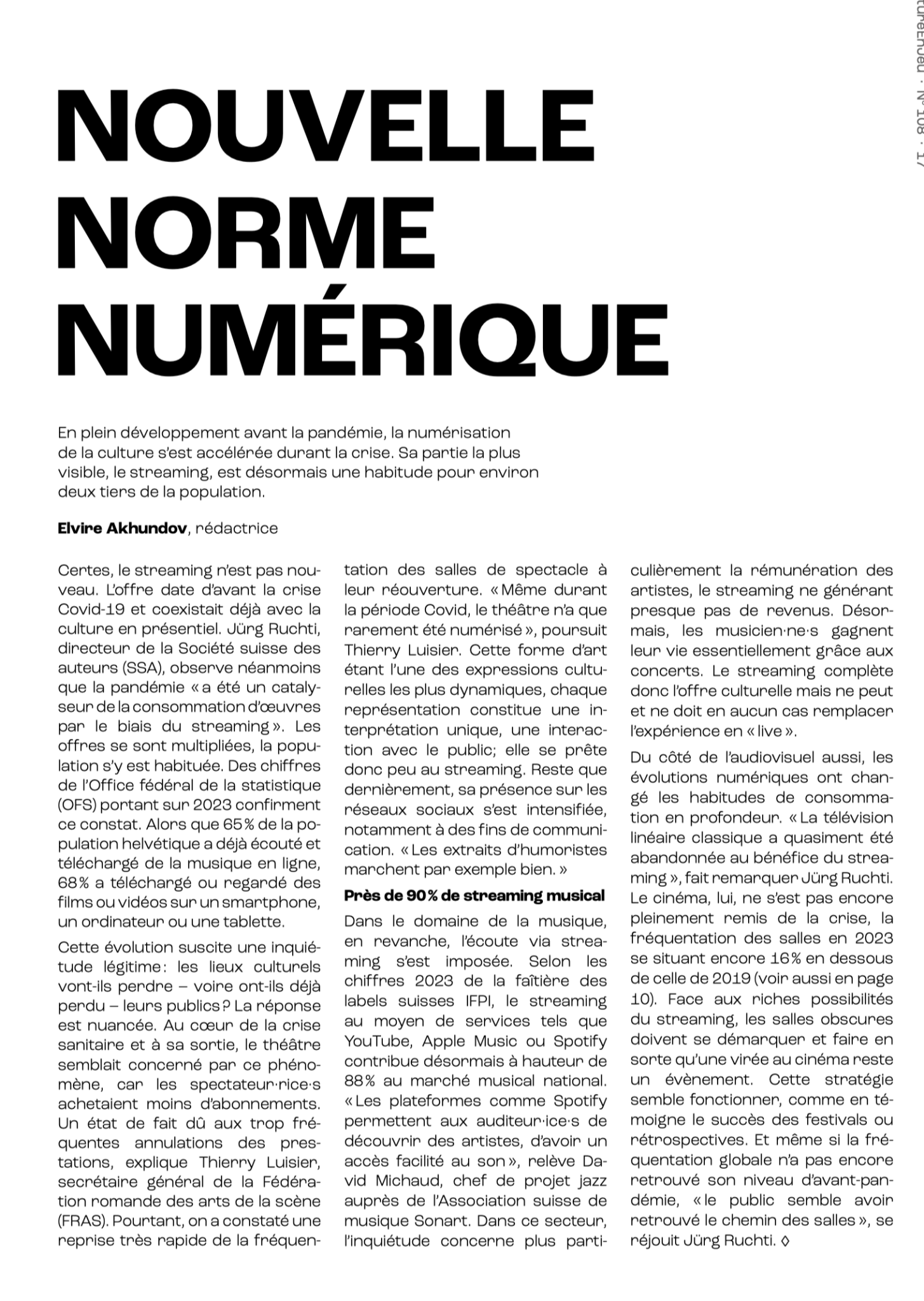

Nouvelle norme numérique

Elvire Akhundov, rédactrice

En plein développement avant la pandémie, la numérisation de la culture s’est accélérée durant la crise. Sa partie la plus visible, le streaming, est désormais une habitude pour environ deux tiers de la population.

Certes, le streaming n’est pas nouveau. L’offre date d’avant la crise Covid-19 et coexistait déjà avec la culture en présentiel. Jürg Ruchti, directeur de la Société suisse des auteurs (SSA), observe néanmoins que la pandémie « a été un catalyseur de la consommation d’œuvres par le biais du streaming ». Les offres se sont multipliées, la population s’y est habituée. Des chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS) portant sur 2023 confirment ce constat. Alors que 65 % de la population helvétique a déjà écouté et téléchargé de la musique en ligne, 68 % a téléchargé ou regardé des films ou vidéos sur un smartphone, un ordinateur ou une tablette.

Cette évolution suscite une inquiétude légitime : les lieux culturels vont-ils perdre – voire ont-ils déjà perdu – leurs publics ? La réponse est nuancée. Au cœur de la crise sanitaire età sa sortie, le théâtre semblait concerné par ce phénomène, car les spectateur·rice·s achetaient moins d’abonnements. Un état de fait dû aux trop fréquentes annulations des prestations, explique Thierry Luisier, secrétaire général de la Fédération romande des arts de la scène (FRAS). Pourtant, on a constaté une reprise très rapide de la fréquentation des salles de spectacle à leur réouverture. «Même durant la période Covid, le théâtre n’a que rarement été numérisé», poursuit Thierry Luisier. Cette forme d’art étant l’une des expressions culturelles les plus dynamiques, chaque représentation constitue une interprétation unique, une interaction avec le public; elle se prête donc peu au streaming. Reste que dernièrement, sa présence sur les réseaux sociaux s’est intensifiée, notamment à des fins de communication. « Les extraits d’humoristes marchent par exemple bien.

Trouver une solution aux rapports de travail atypiques

En Suisse, le taux de travailleur·euse·s indépendant·e·s dans le secteur de la culture est bien plus important qu’en moyenne dans le tissu économique. Alors que moins de 14% des Helvètes sont professionnellement indépendant·e·s, ce pourcentage grimpe à 27% dans l’économie culturelle, selon des statistiques de l’OFS portant sur l’année 2022. Si l’on ne prend en compte que les travailleur·euse·s culturel·le·s au sens étroit – c’est-à-dire si l’on exclut des pro- fils tels que graphiste dans une banque ou comptable dans un théâtre – le pourcentage monte encore, à 38 %. « En Suisse romande, la part des indépendant·e·s dans la culture est encore plus importante, car on y travaille davantage par projets », souligne Olivier Moeschler.

Or, « la pandémie a mis le doigt sur une inégalité criante entre les travail- leur·euse·s culturel·le·s affilié·e·s à une institution et les indépendant·e·s », poursuit le sociologue. « Pire, elle a renforcé cette inégalité car tandis que les institutions pouvaient demander des aides et continuer à payer leurs salarié·e·s », les indépendant·e·s n’ont pas forcément pu bénéficier des fonds de crise alloués par la Confédération. « La branche s’est retrouvée confrontée à toute la problématique de la ‘zone grise’, celle dans laquelle se trouvent de nombreux·euses artistes sans statut bien défini, qui passent souvent complètement entre les mailles du filet de sécurité sociale. » Une recherche menée il y a quelques années auprès des diplômé·e·s de La Manufacture, la Haute école des arts de la scène, arrivait à cette conclusion qui peut sembler un brin absurde : « Ceux et celles qui touchent le chômage, ce sont ceux et celles qui ont réussi », c’est-à-dire qui travaillent et gagnent assez pour pouvoir bénéficier de cette assurance.

Autres articles du numéro 108 accessibles aux abonné·e·s

“Un effet d’accélérateur pour le statut des artistes”

Cheffe du Service de la culture de la ville de Nyon, Myriam Kridi était directrice du Festival de la Cité, à Lausanne, durant la crise Covid-19. Cette fine connaisseuse du paysage artistique romand livre son regard et ses impressions sur les conséquences de la pandémie.

Sophie Roulin, journaliste

Abonnement ici

Une pandémie, onze facettes

Si le Covid-19 n’a laissé personne indifférent·e, les acteur·rice·s culturel·le·s romand·e·s ont vécu la pandémie de manières très diverses. Onze d’entre elles et eux témoignent.

Marie Butty, rédactrice

Abonnement ici

Entre solidarité et concurrence

La pandémie a poussé de nombreux·ses acteur·rice·s culturel·le·s à se fédérer afin de trouver des solutions communes et créatives. Parallèlement, la concurrence pour les subventions et les publics s’est exacerbée.

Ylenia Dalla Palma, rédactrice

Abonnement ici

Les “arts de la scène” évidés de la fiction

Joël Aguet, historien du théâtre

Abonnement ici

Génération Prométhée

Kelly Lambiel, rédactrice

Abonnement ici

Pépites pandémiques

Katia Meylan, journaliste culture

Abonnement ici

LA CULTURE EN JEU

LA MAIN, LE MARCHÉ

ET LE COVID

Frédéric Gonseth, cinéaste et président de l’association CultureEnJeu

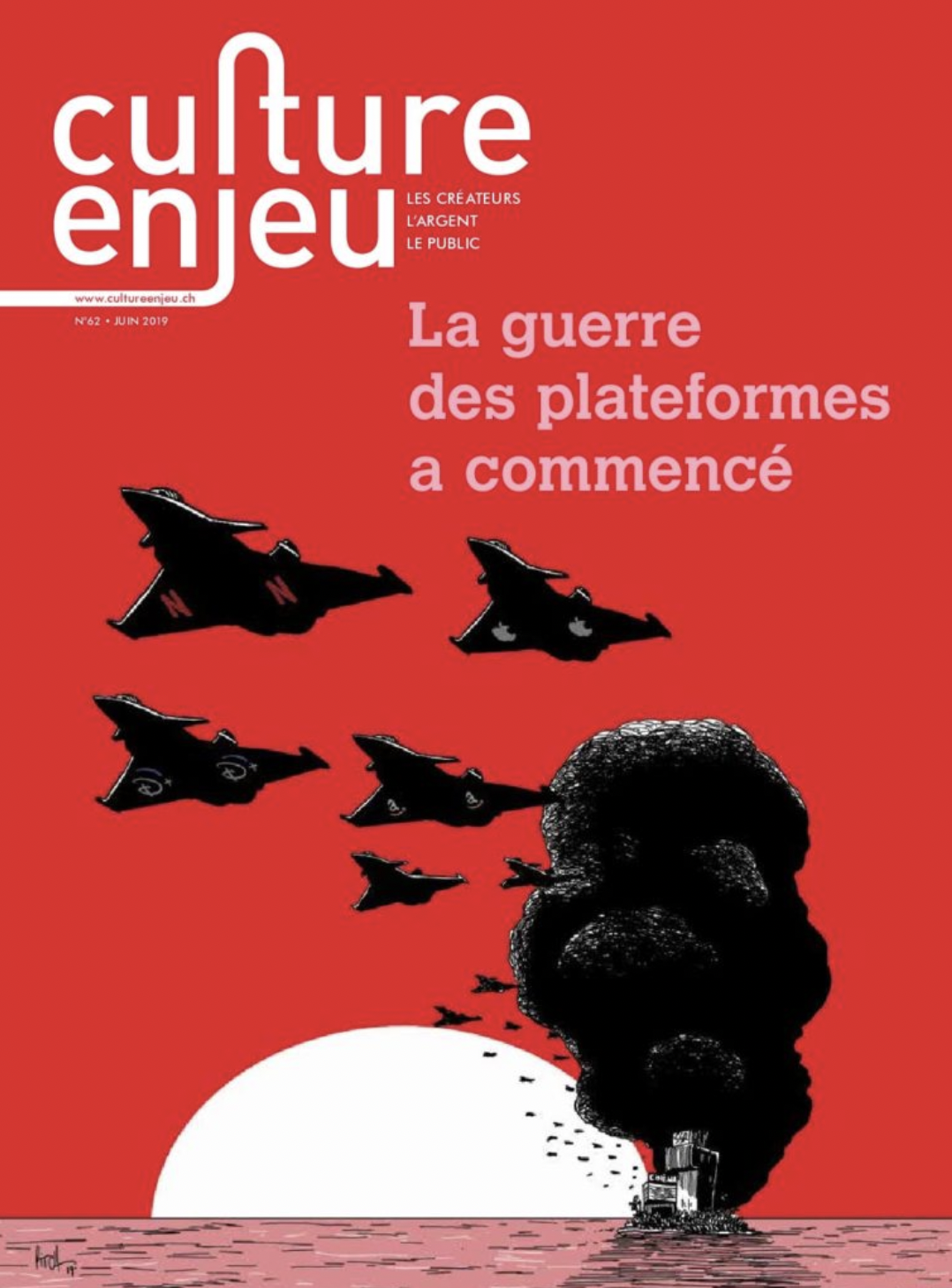

On connaît « la main invisible du marché », invoquée par Adam Smith au milieu du XIXe siècle pour vanter le laisser-faire du marché. Moins de deux siècles plus tard, on peut constater que chaque être humain tient « le marché dans la main » : son portable. En dé- boulant au détour du XXI e siècle, l’utopie portable promettait de supprimer les distances, d’effacer les frontières, de surmonter les différences de cultures et de langues, d’établir l’égalité, la gratuité et la communicabilité universelles.

Deux décennies ont suffi pour déchanter. Car sur le marché libre mondial, comme disait Orwell, certain·e·s sont plus égaux·ales que d’autres. En rapprochant le lointain, le portable éloigne le local. En mettant sur un pied d’égalité des œuvres réalisées à grands frais, amorties et rentabilisées sur d’immenses marchés, le portable écrase la production réalisée régionalement avec des moyens locaux.

En fait, ce « marché dans la main » n’a de libre que l’apparence. Sur Spotifiy, la musique suisse dans son ensemble ne représente qu’une fraction infinitésimale ; sur le streaming audiovisuel c’est Netflix, Apple, Disney et Amazon qui l’emportent, avec des montagnes de programmes bradés à des prix de souris.

Tout cela signifie la fin de la vieille culture élitaire. On devrait danser autour du brasier, si une nouvelle élite n’avait pas aussitôt remplacé l’ancienne : l’élite du « top ten ».

.

Au-delà de la dixième place, l’insignifiance économique engloutit les œuvres et renvoie les artistes à l’indifférence, à la misère ou à un autre métier.

Le smartphone n’est pas dans votre main, il est dans celle d’une élite nouvelle monopolistique, plus riche que les États. Le petit appareil qui semblait servir de berceau à la naissance d’une nouvelle démocratie mondiale a donné le pouvoir à une nouvelle féodalité mondiale qui encourage l’émergence de nouveaux seigneurs dans les quatre plus grandes puissances (de Poutine à Trump, en passant par Xi Ji Ping, Modi et Musk).

En conséquence de quoi le smartphone ressemble non pas à un berceau mais à un cercueil pour l’immense majorité des œuvres qui ne sont pas « élues » par le petit appendice de nos métacarpes. Les interfaces sur portable sont des filtres inversés, dont les mailles ne laissent passer que les plus gros.

La pandémie n’a fait que donner un formidable coup d’accélérateur à ce processus. Le changement aura été si brusque et si violent que personne n’a encore songé que le merveilleux smartphone, au lieu de mettre la régression culturelle et l’expansion de la haine au bout de notre doigt, devrait être mis au service du bien commun, soumis à des règles déter- minées par un processus démocratique. Une idée trop bizarre, peut-être?

A propos de l’association CultureEnJeu

L’éditeur de la revue CultureEnJeu est une association éponyme. Sa vocation : encourager la coalition de créateur·rice·s culturel·le·s – individualistes par définition – à devenir un collectif agissant à l’échelle romande. Pas facile de regrouper ces domaines si différents que sont les arts de la scène, les arts visuels, audiovisuels, descendant des vallées ou montant dans des villes, pour défendre l’entité culturelle romande, qui a de la peine à se revendiquer comme telle, mais qui, comme toute petite minorité, doit régulièrement réaffirmer qu’elle a droit à l’existence face aux Goliath culturels français, européens, américains, ou même face à une majorité qui, dans cette confédération, cultive une toute autre culture dans une toute autre langue. Depuis plus de vingt ans, l’association Culture EnJeu fait office de citerne à pensées (think tank). Il lui arrive parfois de sortir de son hibernation pour lancer des actions tonitruantes (comme l’initiative populaire qui a inscrit les loteries de service public dans la Constitution fédérale).

Acteur·rice·s culturel·le·s ou fans de la culture, arrivant·e·s ou ancien·ne·s, joignez-vous à nous : info@cultureenjeu.ch

La playlist

Du côté de L’Agenda

Soutenez l’unique magazine indépendant qui couvre les coulisses de la vie culturelle romande

Anciens Numéros disponibles en version pdf ici

Ces communes nous soutiennent

Un grand merci aux communes lémaniques qui apportent leur soutien à CultureEnJeu & L’Agenda pour l’année 2024